こんにちは〜!こんばんは〜!まるっピです!

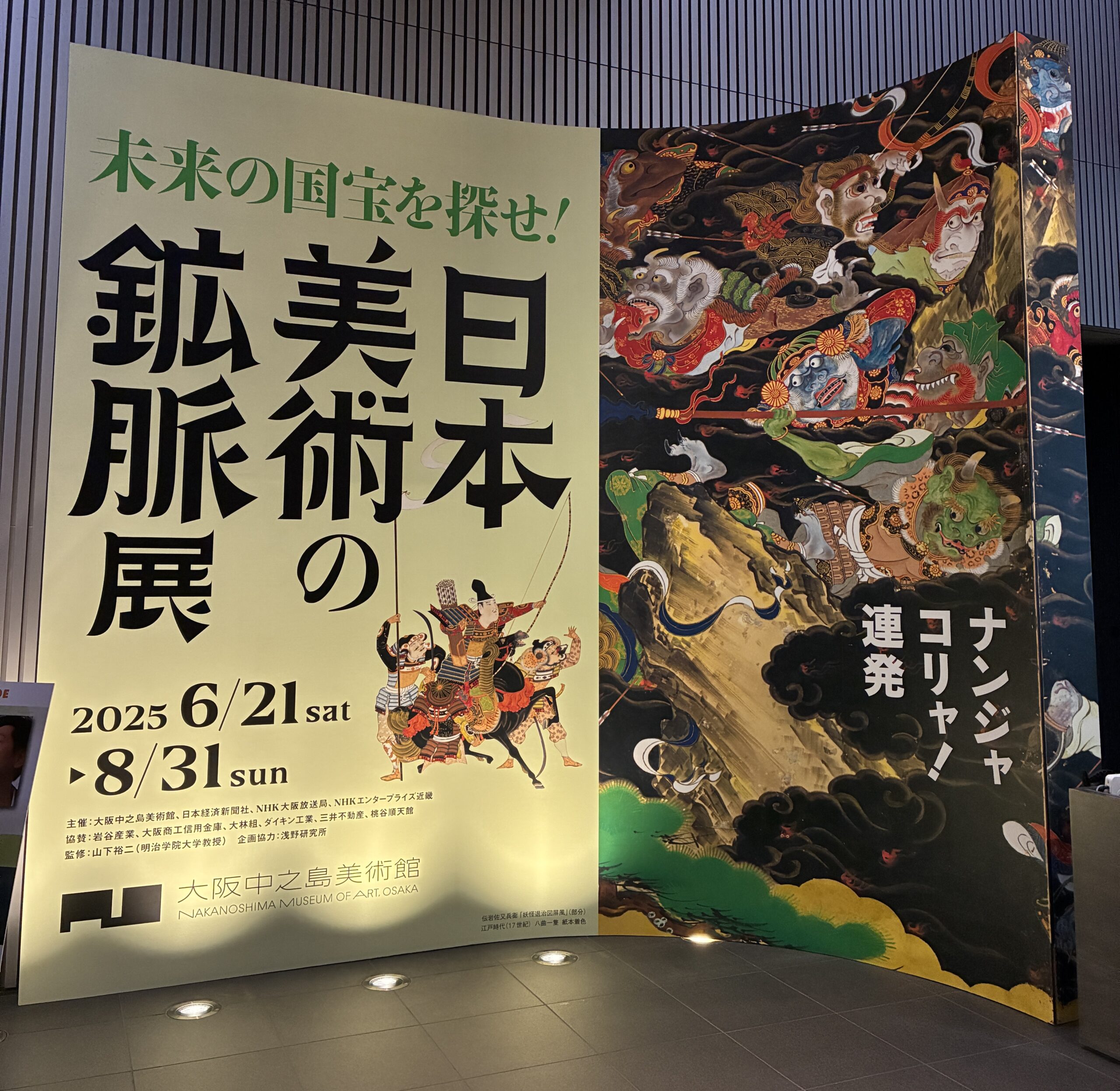

今回は、『日本美術の鉱脈展 未来の国宝を探せ!』に行ってきました〜!

会期:2025.06.21(土)〜08.31(日)

会場:大阪中之島美術館

現在ルイ・ヴィトン展も開催中なので、美術館内はヴィトン仕様のゴージャスな照明がたくさんぶら下がっており、いつもとはまた違った雰囲気の中之島美術館でした。

縄文から現代まで、いま注目されている“まだ国宝じゃないけどスゴい作品たち”を集めたこの展覧会。

7つの章立てで、時代を旅するようにめぐれる構成になっていて、とにかく見どころたっぷり!

ここでは、私の心に残ったポイントを、感想たっぷりでお届けします♪

第1章:若冲ら奇想の画家たち

会場に入ってすぐ…

いきなり、鬼になりかけた女性の絵《柳下鬼女図屏風》とご対面!

あまりの嫉妬や怒りで顔は歪み、頭には角が生えかけている…。

「怖っ!」と思いつつ、どこかユーモラスで、思わず笑ってしまいました。

昔のアニメで怒ったお母さんに角が生えてるシーン、あれ、江戸時代からの発想だったんですね。

いつの時代も、女性は角が生えやすいようです。笑

そして、画面から飛び出しそうな長沢芦雪(ながさわろせつ)の《大黒天図》や伊藤若冲(いとうじゃくちゅう)の《象図》はとにかくダイナミック!

大胆な構図なのに、どこかデザイン性があって愛嬌もたっぷり。

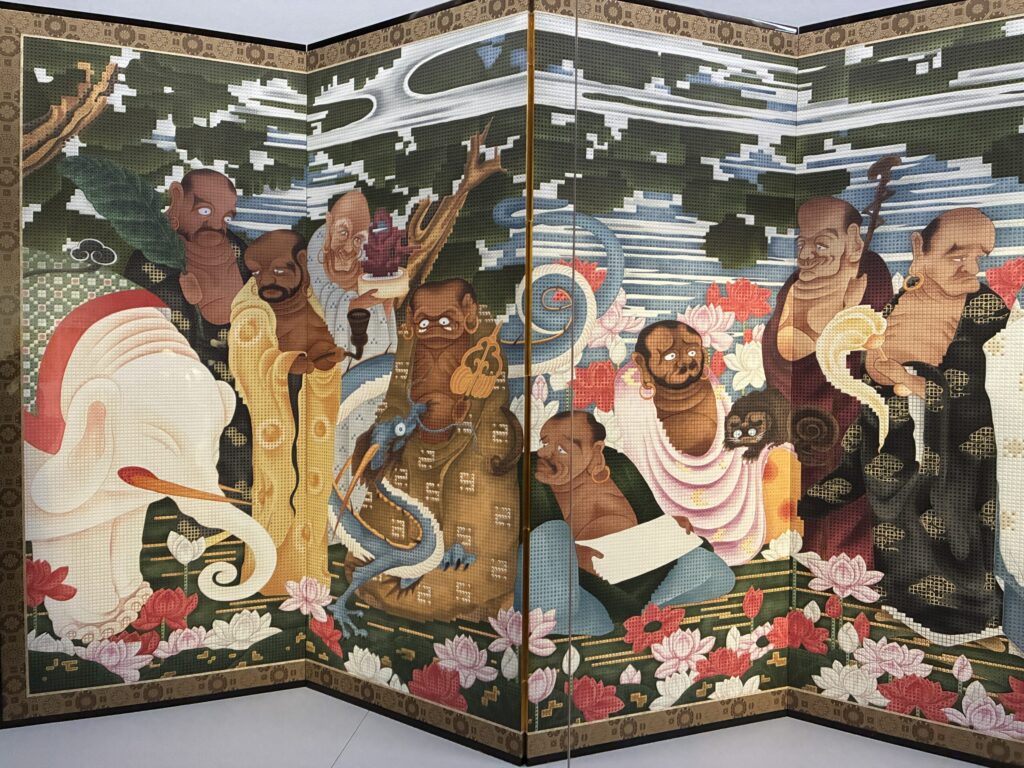

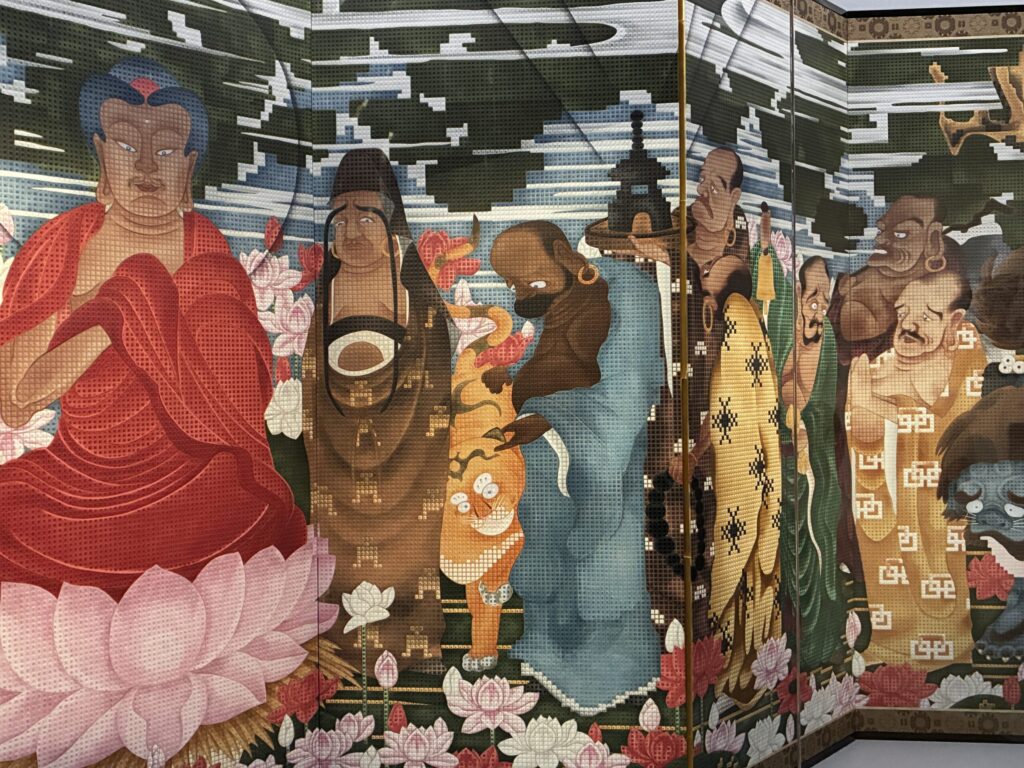

《釈迦十六羅漢図屏風》(デジタル復元)では、

その大きさにまずびっくり。写真一枚に収まりませんでした。そして、描かれた動物たちが本当に可愛くて、仏画なのに癒やされる…♡(左端の象・真ん中右の虎)

若冲の柔らかい感性にほっこりしました。

第2章:室町水墨画の精華

ここでは、式部輝忠(しきぶてるただ)という謎の画僧の作品に出会いました。

解説に何度も登場した「ヒリヒリした神経質な」という表現に納得。

筆の細さ、線の繊細さに、「これ、室町時代って本当に?」と驚かされました。

500年以上前の空気が、今もそこにあるような感覚。じわっと感動する時間になりました。

第3章:素朴絵と禅画

白隠慧鶴(はくいんえかく)の禅画がお茶目で心に残りました。

一見ユルくて笑えるのに、背景に“仏の教え”があると思うと、妙に胸に響く不思議な絵。可愛いネズミなんかも登場して、子供の目を引く作品だなぁ〜とほっこり。

七福神が陽気に合奏している中、なぜか鍾馗さんだけ不機嫌なのもシュールで面白かったなあ(笑)

そして、室町時代に描かれた『かるかや』や『築島物語絵巻』は、

途中の絵がまるで子どもが描いたみたいで、めちゃくちゃ可愛い!

物語は結構残酷なのに、絵があまりにコミカルで、思わず笑ってしまいました。

室町の人に「この物語で笑うなんて〜!」って怒られそうですね(笑)

第4章:歴史を描く

この章で印象に残った作品は『エバ』というとても大きな屏風です。

緑豊かな楽園の描写はまるで熱帯のようで、湿度すら感じられるよう。

今にも禁断の果実に手を伸ばそうとするエバの表情に「ダメー!」って声かけたくなりました(笑)

第5章:茶の空間

ここは一気に静けさに包まれるゾーン。まるで心の休憩スペース。

重い茶室と軽い茶室が展示されていて、軽い茶室は下町の古い建屋が並ぶ一角ような雰囲気でした。笑

重い茶室は重厚感があり、金属の色の深みとわびさびの心が重なり、とても厳かな雰囲気で落ち着いた空間でした。

現実の騒がしさに疲れた心を鎮めてくれる、癒しの章でした。

第6章:江戸幕末から近代へ

水墨から水彩へと徐々に移り変わる時代の流れを感じられるエリアです。

加藤延清(かとうのぶきよ)の『五百羅漢図』『阿弥陀三尊図』は、よく目を凝らすと、すべて法華経の文字によって描かれていました。着物や樹木の部分などにも色を変えて文字がたくさん書かれており、離れて見ると淡い色彩の優しい絵になります。

その細かさは執念のようなものを感じました。

近くで見るのに近づきすぎて、ショーケースに頭や顔をぶつける人が多数出没。私もそのうちの一人でした!笑

日本美術の展覧会にでは、単眼鏡を持っている方をよく見かけます。ケースに頭をぶつけて初めて、単眼鏡の必要性がわかりました。私も、いいのを探して購入しようと思います。

笠木次郎吉(かさぎじろきち)の作品には「これ!すごく好き!」と心を奪われました。

温かい色合いで、日本の何気ない日常を描いた絵。ジブリのような世界観に胸がキュン♡

いい作品が見れて大満足で次のエリアに進むと、いきなり…

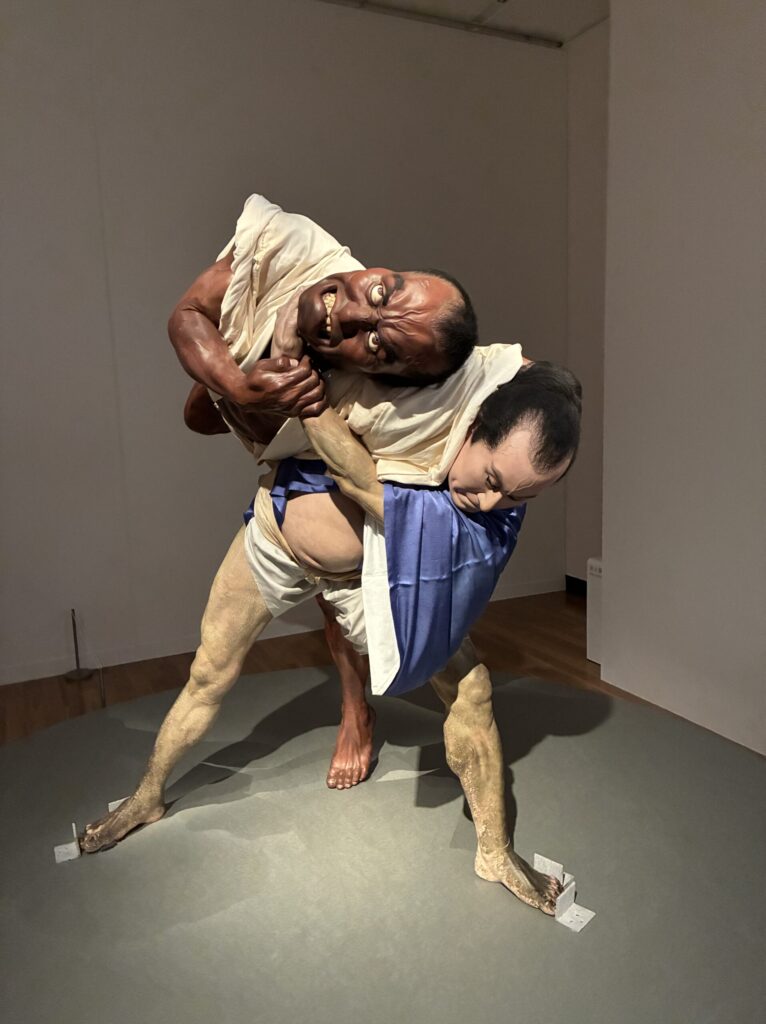

ド〜ン!

とても大きな『相撲生人形』が!

私よりも大きく、顔もとってもリアルで、今にも動き出しそう。

投げられそうになっている人がとっても苦しそうで、こちらも息が詰まります。

投げようとしている勇ましい人形は、「松平健」似のイケメンでした!

第7章:縄文の造形、そして現代美術へ

この章では、縄文土器のデザイン性にびっくり!

実用性というより、“魅せるための土器”という印象。

かなり作り込まれていて、「縄文人はみなデザイナーか!?」と感心しました。

最後に展示されていた土器には、

まるで子どもがピースしてるみたいなデザインが!もう完全にハートをわしづかみされました。

しかも、そのモチーフのグッズが盛りだくさん。

ぬいぐるみキーホルダー、アクリルチャーム、ステッカーなど、思わず大人買いしそうに…。

さいごに|“未来の国宝”は、あなたの中にあるかも

「国宝」と聞くと、どこか遠い存在のように思っていたけれど、

この展覧会で出会った作品たちは、先人たちの思いが込められたもの、その作品がいまを生きる私たちの目に届いていることに感動しました。

未来に残したいと思えるものは、人それぞれ。

「これ、すごい!」と感じたその気持ちが、また未来につながっていく。そんなことを感じられた豊かな時間でした。

コメント