こんにちは〜!こんばんは〜!まるっピです!

今日は神戸の横尾忠則現代美術館で開催中の展覧会、

「復活!横尾忠則の髑髏まつり」に行ってきたお話をしたいと思います。

開催情報

会場:横尾忠則現代美術館(兵庫県神戸市灘区)

会期:2025年9月13日(土)〜12月28日(日)

展示数:約100点(絵画・ポスター・グラフィック作品)

髑髏が踊る?でも怖くない——「死」を祝う不思議な世界

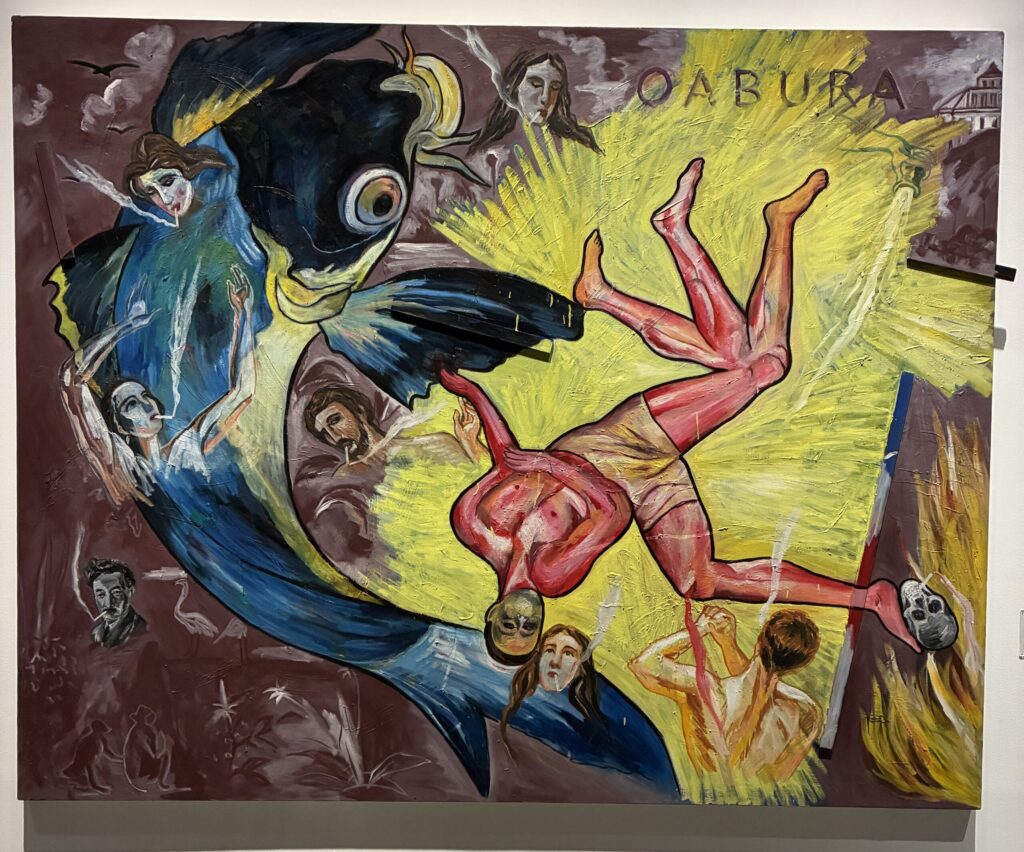

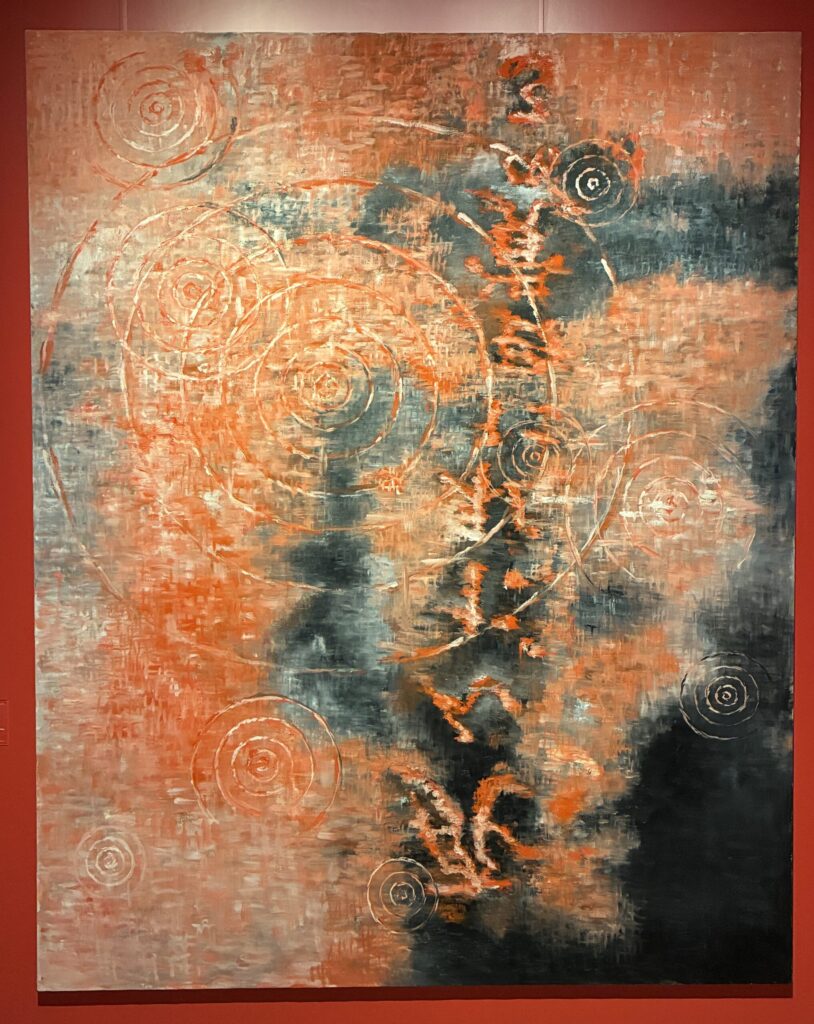

会場に入るとまず感じたのは、「死」を扱っているのに、まったく暗くないこと。

むしろ、鮮烈な赤や青、黄色がまぶしいほどに発光していて、生命力にあふれているんです。

横尾忠則といえば、戦後日本を代表するアーティストであり、グラフィックデザイナー。

その作品にはいつも「死」の影が潜んでいるといわれます。

髑髏や骸骨、首吊り縄、赤く染まった夜空……。

でもそれは、恐怖の象徴ではなく、生をより強く感じさせるための“対極”なんですね。

「死」に出会った少年が、世界を描く大人になるまで

横尾の最初の記憶は、なんと「死の恐怖」から始まっているそう。

年老いた養父母を見て、「自分だけ取り残されるのでは」と怯えた幼少期。

一方で、江戸川乱歩や南洋一郎の冒険小説に夢中になり、戦時中は神風特攻隊に憧れた時期もあったとか。

少年時代の横尾にとって、死は“恐ろしくも魅力的な未知の世界”だったんですね。

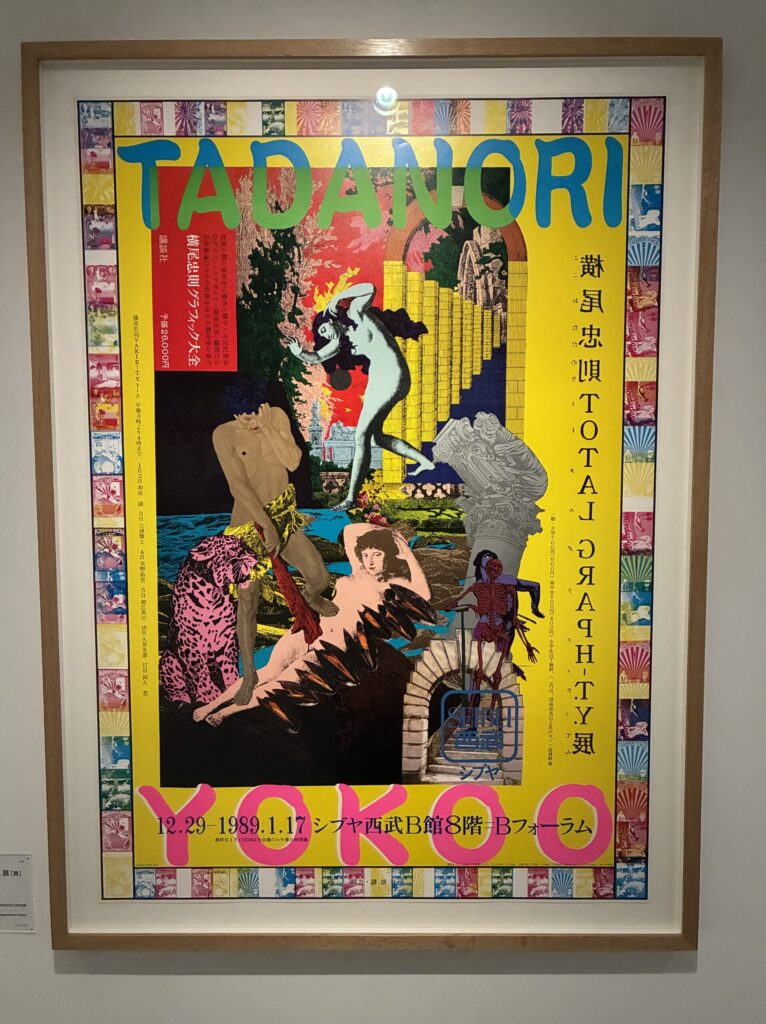

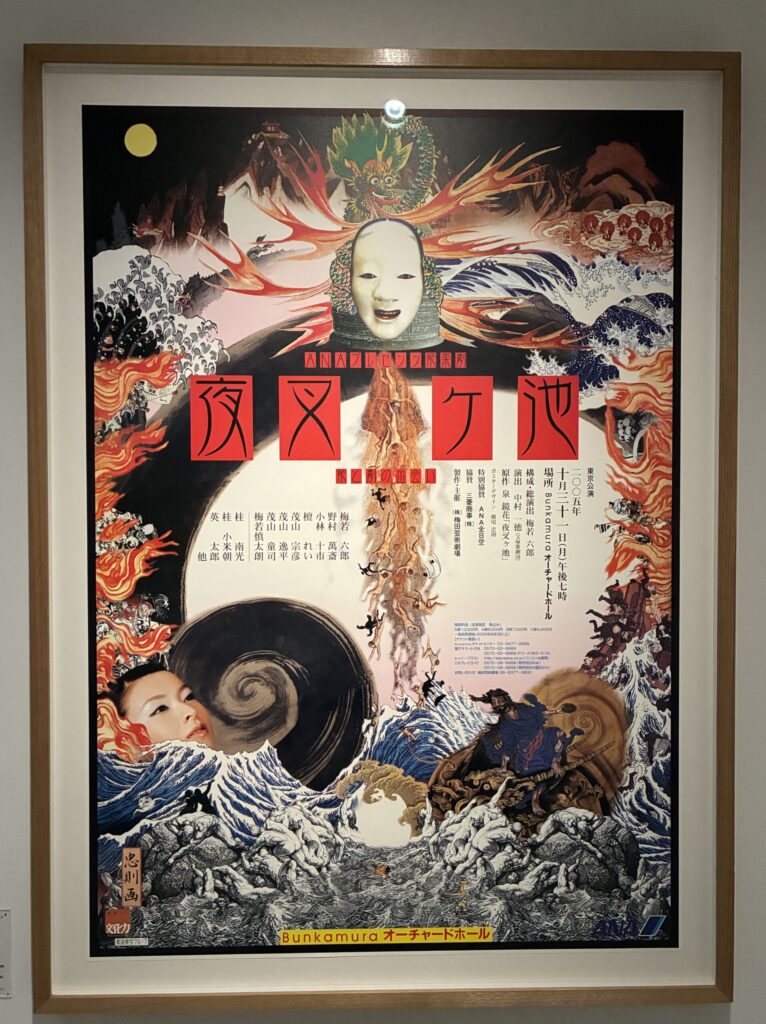

1960年代、デザイナーとして一躍脚光を浴びると、

なんと「首吊りポスター」や「自分の死亡通知」まで発表してしまいます。

まさに“死を演出する男”。

死をシミュレーションすることで、恐怖を乗り越えようとしていたのかもしれません。

展覧会は三章構成!死と再生のカーニバル

今回の展示は、2020年に中止となった同名展を**5年ぶりに「復活」**させたもの。

展示構成は三章立てで、約100点の絵画・ポスター・グラフィック作品が並びます。

第1章:死生観の原点

幼少期の体験や文学の影響をたどり、横尾が「死」と出会った原風景を紹介。

髑髏はここで、恐怖ではなく“再生”の象徴として登場します。

第2章:生と死の共存

髑髏が彼岸と此岸をつなぐ存在となり、生と死が混じり合う祝祭的な世界が展開。

不気味なのにどこか明るい、不思議な魅力があります。

第3章:グラフィックの「髑髏まつり」

ポスターや版画の数々が並び、骸骨たちがまるで日常の中を行き来しているよう。

ここでは死さえもユーモラスに描かれ、観る人をクスッと笑わせてくれます。

一枚の絵に詰め込まれた、生と死のすべて

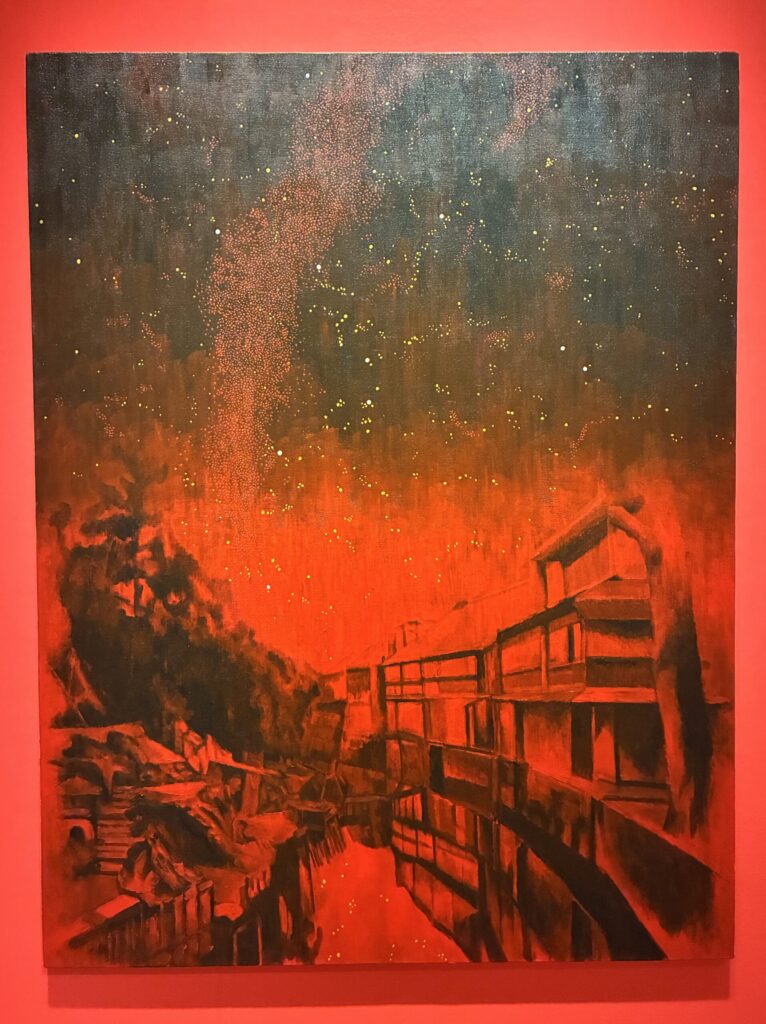

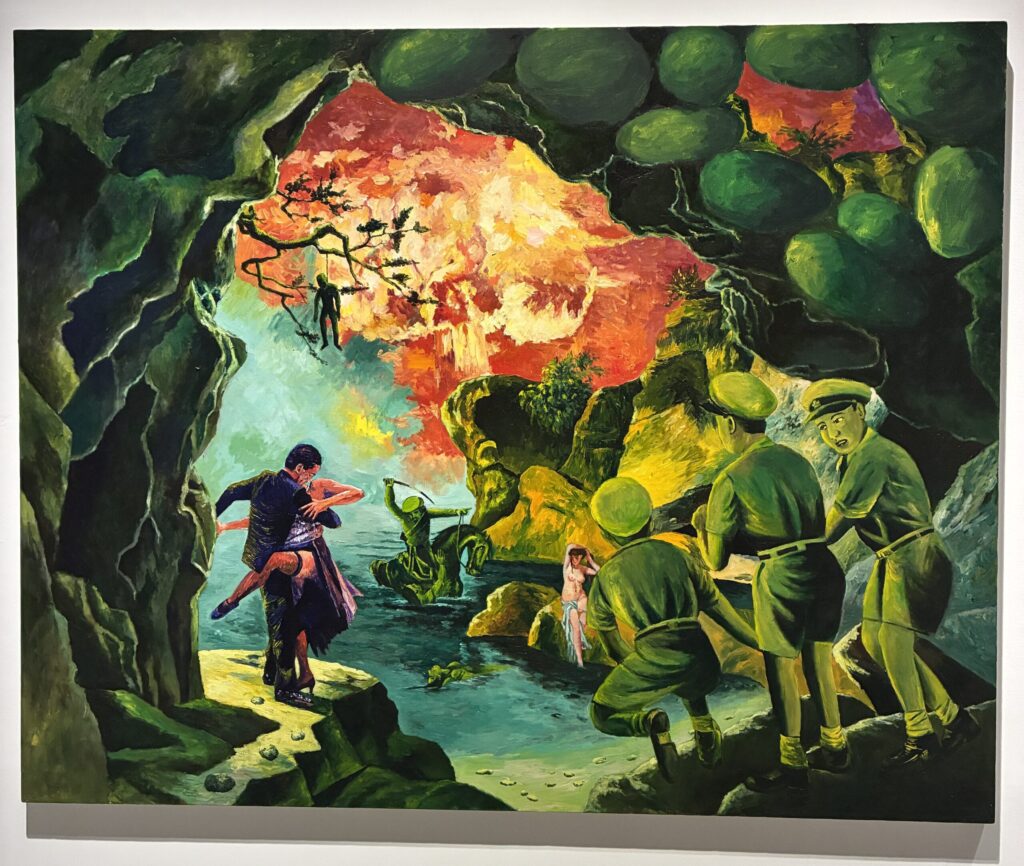

印象的だったのは、「地球の果てまで連れてって」という作品。

洞窟のような空間の奥では、空襲のような炎の空の下に、首を吊る人の影。

その手前には、馬に乗って戦う人、裸で水浴びをする女性、そして愛を育むように踊る男女の姿。

さらにそれらを、少年たちがじっと見つめているという構図です。

この一枚に、「生」と「死」そして「愛」と「恐怖」が一気に押し寄せてくるような感覚がありました。

爆炎の赤、影の緑、そして水面の青——色彩がどれも強烈で、

美しいのに、どこか禍々しいエネルギーを感じて背筋がゾワッとしました。

戦い、愛し、見つめ、死を迎える——

まるで人間のあらゆる営みを凝縮したような世界。

それをここまで絵画の中に閉じ込めることができるのが、横尾忠則のすごさだと思いました。

フォトスポットも充実

館内には、思わず写真を撮りたくなるフォトスポットがいくつも用意されていました。

特に印象的だったのが、カラフルな壁に「目」のモチーフが無数に貼られた通路。

いろんな角度から視線が突き刺さるようで、

通り抜けるとまるで「見られている」感覚に包まれるんです。

少しゾワゾワするのに、なんだか楽しくて、何度も行ったり来たりしてしました。

そして一番上の階には、展望席のようなスペースが。

そこには、万華鏡のように光を反射するクリスタルの壁があって、

外の景色がキラキラと揺らめき、まるで現実が溶けていくような幻想的な空間でした。

今回の展示会は作品のほとんどが撮影OK!

お気に入りの作品をじっくり見返せるのが嬉しいポイントですね。

さらに作品の中に、なんとアンリ・ルソーの作品が一枚だけ紛れていたんです。

まるでお宝発見のようで、見つけた瞬間ちょっとテンションが上がりました。

ぜひ皆さんも探してみてください。

おわりに——「死」は終わりじゃない

展覧会を見終えたあと、妙にスッキリした気分になりました。

不気味なはずの髑髏たちが、なぜか元気をくれる。

横尾忠則にとって「死」は終わりではなく、“再生”の入り口なんですね。

2025年12月28日まで開催中なので、

神戸方面へ行く予定のある方は、ぜひ立ち寄ってみてください。

きっと、“死”の奥にある生命の輝きを感じられると思います。

コメント